桥下空间 | “废弃地也可以是空间资源,就看怎么用了”

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |

原创 SDPCUS 上海城市空间艺术季 收录于话题#桥下空间6个

春节前,“桥下空间”的系列推文将收官于高架道路桥下空间这一类型。虽然在我们开展的“微更新激活桥下空间”试点中仅有一例,但我们惊喜地发现,近几年上海涌现出不少建成案例。一方面说明桥下空间的有效利用是实实在在的市民需求;另一方面也说明,社会各界也逐步认可这一理念,并通过各种项目和建设路径积极探索。本期推文由一个试点和三个建成案例组成。

01

上海之“申”

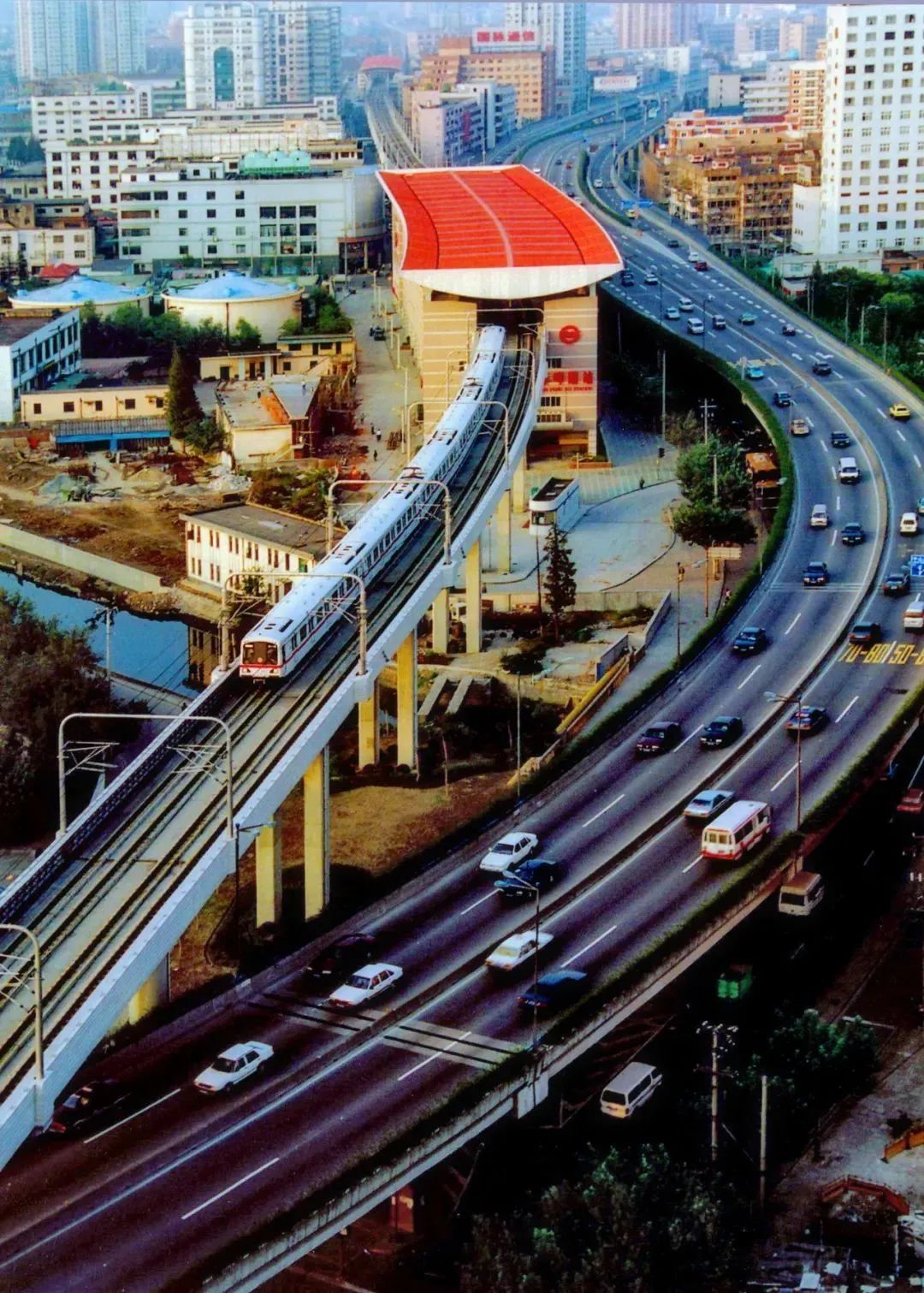

▲2004年内环高架与轨道交通并行,杨焕敏摄,图片来源:上海发布

▲2004年内环高架与轨道交通并行,杨焕敏摄,图片来源:上海发布1948年,大上海市都市计划序列中的《上海市建成区干路系统计划》,提出了上海未来需建快速道路的构想。十年后,上海市城市规划勘测设计院就已编制了《上海市高速干道系统计划》。至20世纪80年代,随着上海市区车流量增长迅速,在中心城建设高架系统的计划正式提上议程。1985年,上海市规划院编制的《上海市中心城高架汽车专用道系统初步方案》中提出了以延安高架路为核心轴线的“十字形骨架”高架桥建设,从此开始“申”字型高架网络深深嵌入上海城市的肌理,随着这座城市一同成长壮大。

▲上海高架分布,制图冶是建筑

▲上海高架分布,制图冶是建筑呈环型的外环、中环和内环高架主要连通上海市区内部与周边的郊区。市区内东西方向主要由延安高架路连接,而南北高架则担负起了纵向交通,沪闵高架路、虹梅高架路等高架桥补充形成的交通网络触达四面八方,也奠定了上海快速路网的基本格局。随着交通建设的不断推进,上海总规2035提出,主城区在中心城“三环十射一环十字”快速路网基础上,还将完善50万以上人口的城镇圈构建快速路系统。

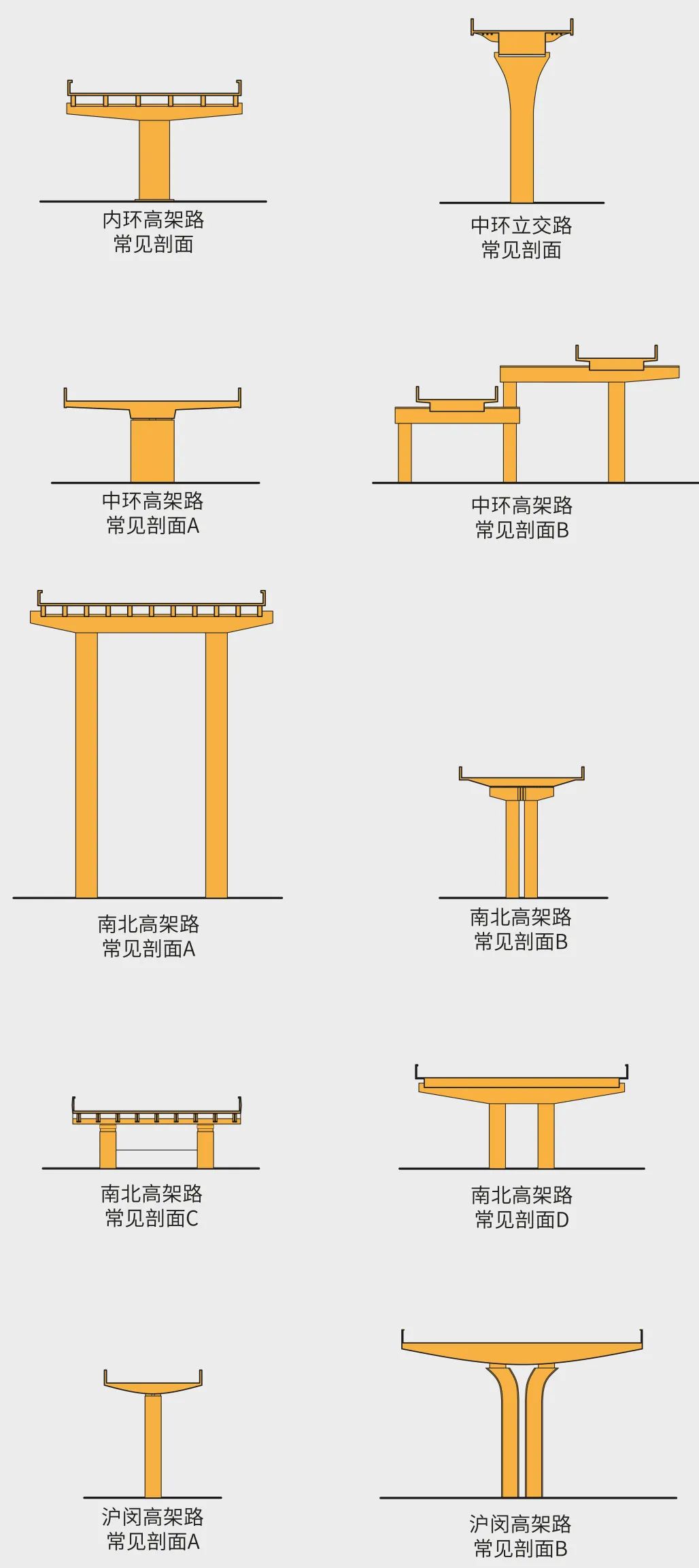

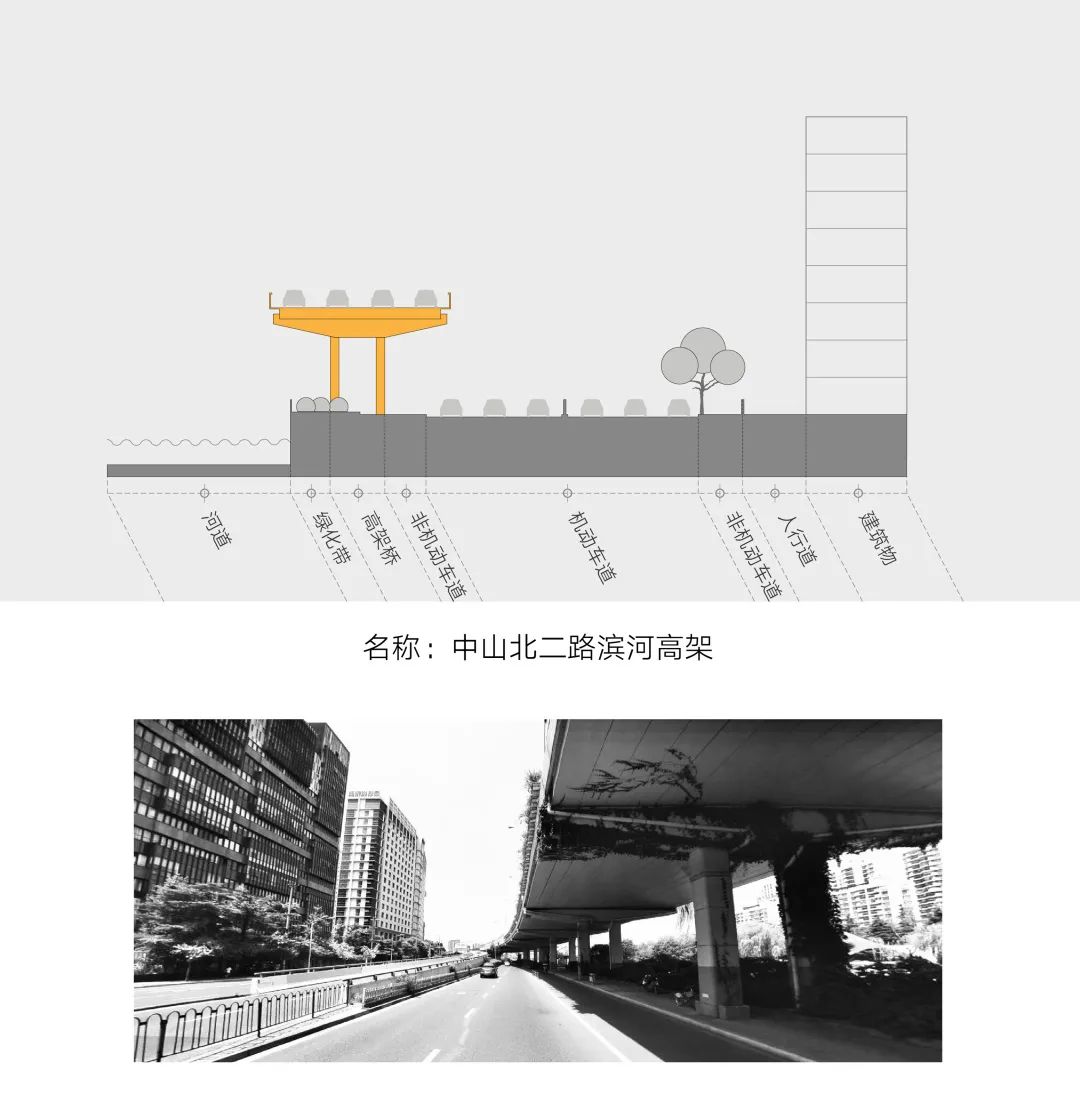

▲上海道路高架常见剖面,制图冶是建筑

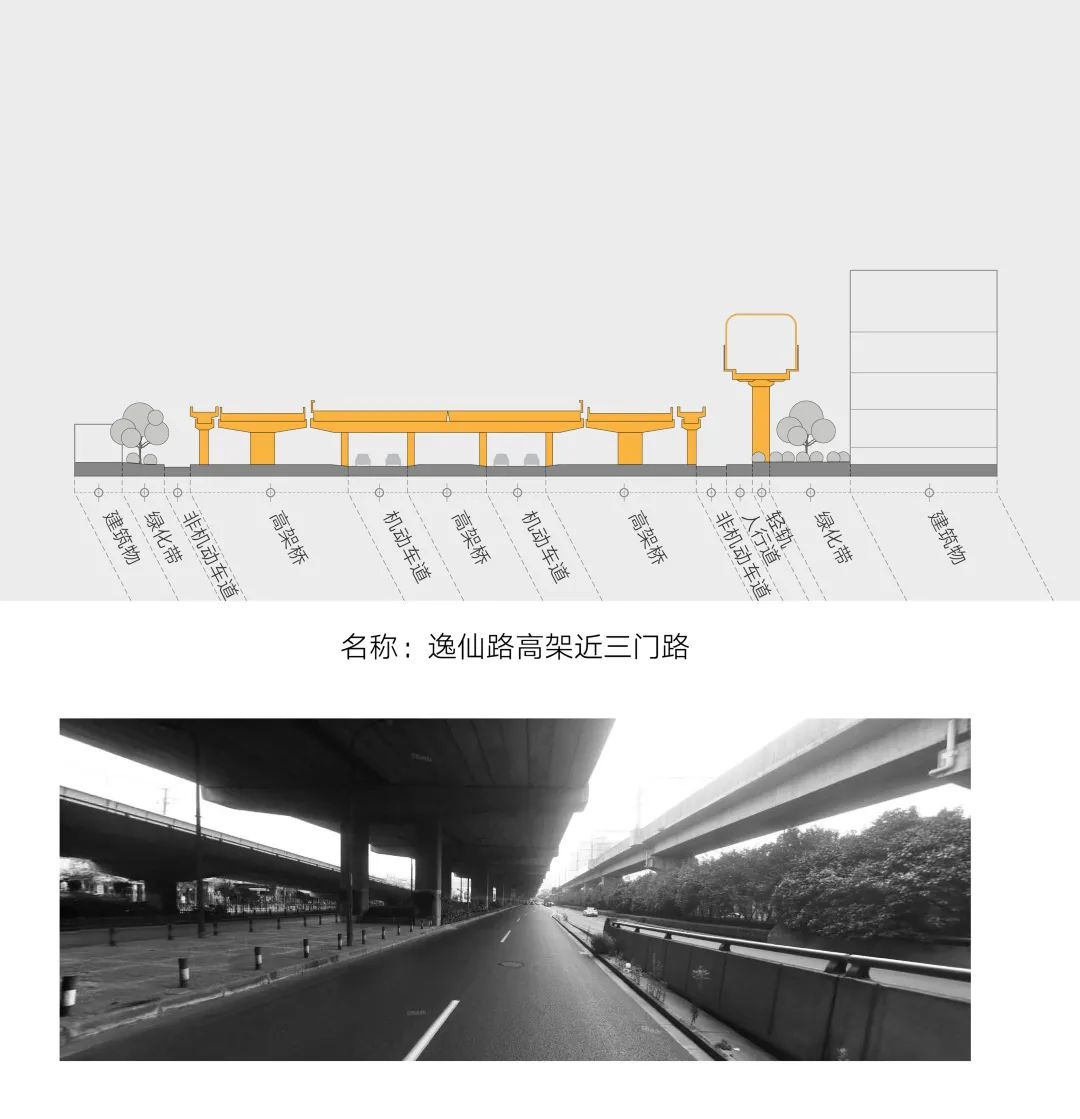

▲上海道路高架常见剖面,制图冶是建筑与跨河桥、轨道交通线路桥的桥下空间相比,已成路网的高架道路桥长度倍增,结构与由此覆盖的桥下空间更为复杂。除了单柱、双柱的结构差异以外,高架与周边环境的交接、高架与高架或者高架与其它交通基础设施之间的组合,都更为多样,高差变化与形成空间进一步复杂。

▲上海高架道路常见剖面(向右滑动可见更多),制图冶是建筑

▲上海高架道路常见剖面(向右滑动可见更多),制图冶是建筑

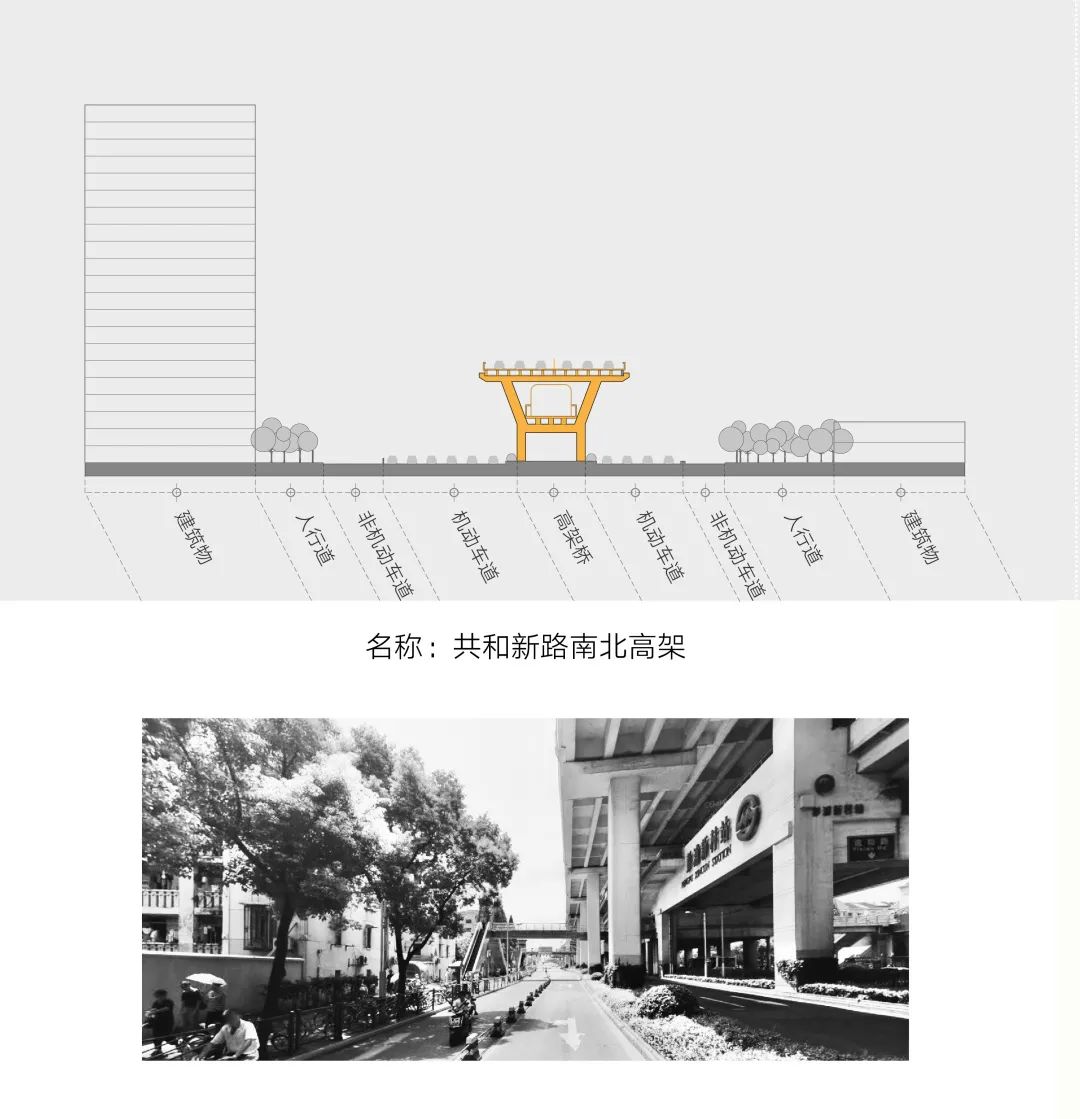

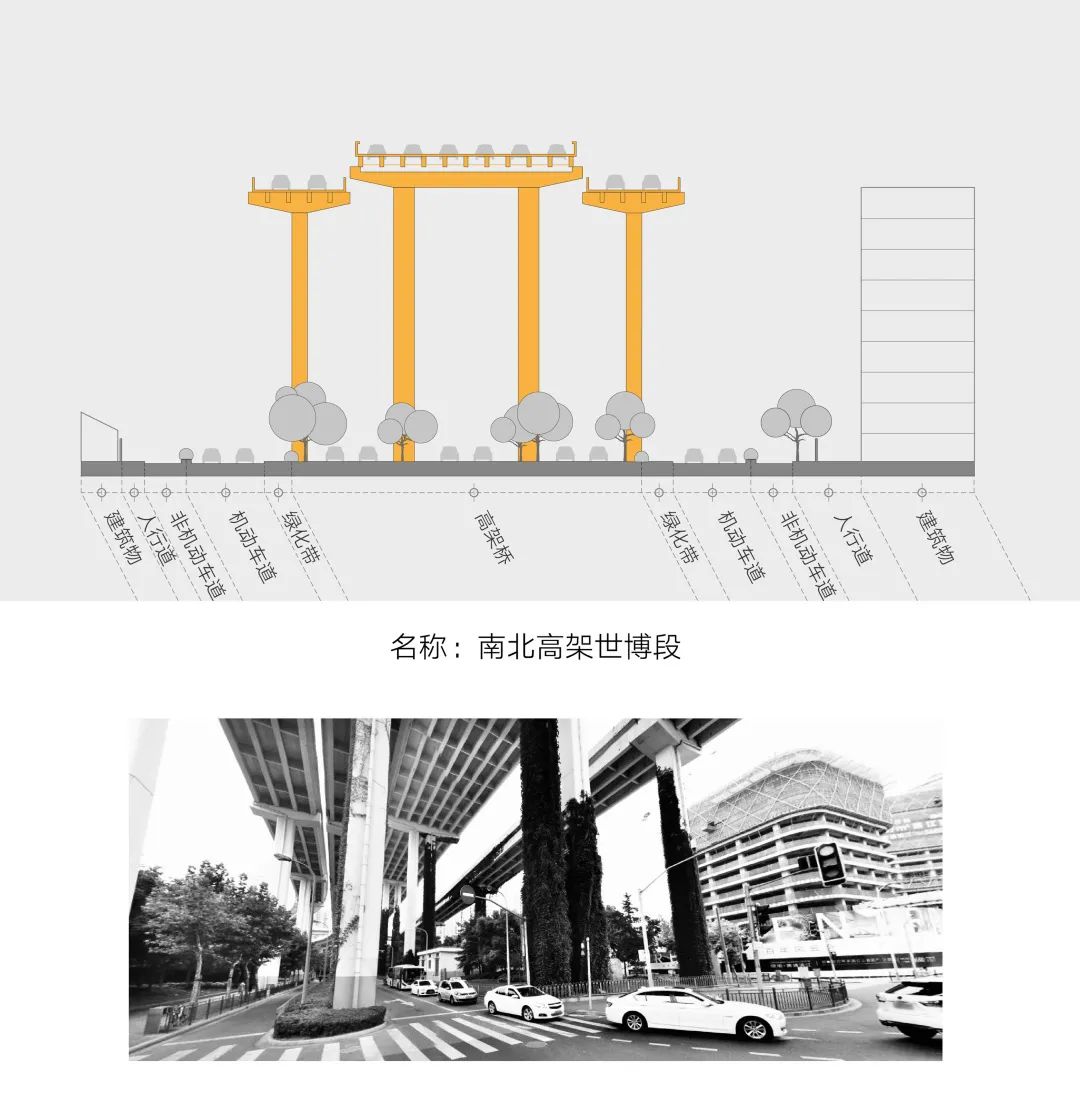

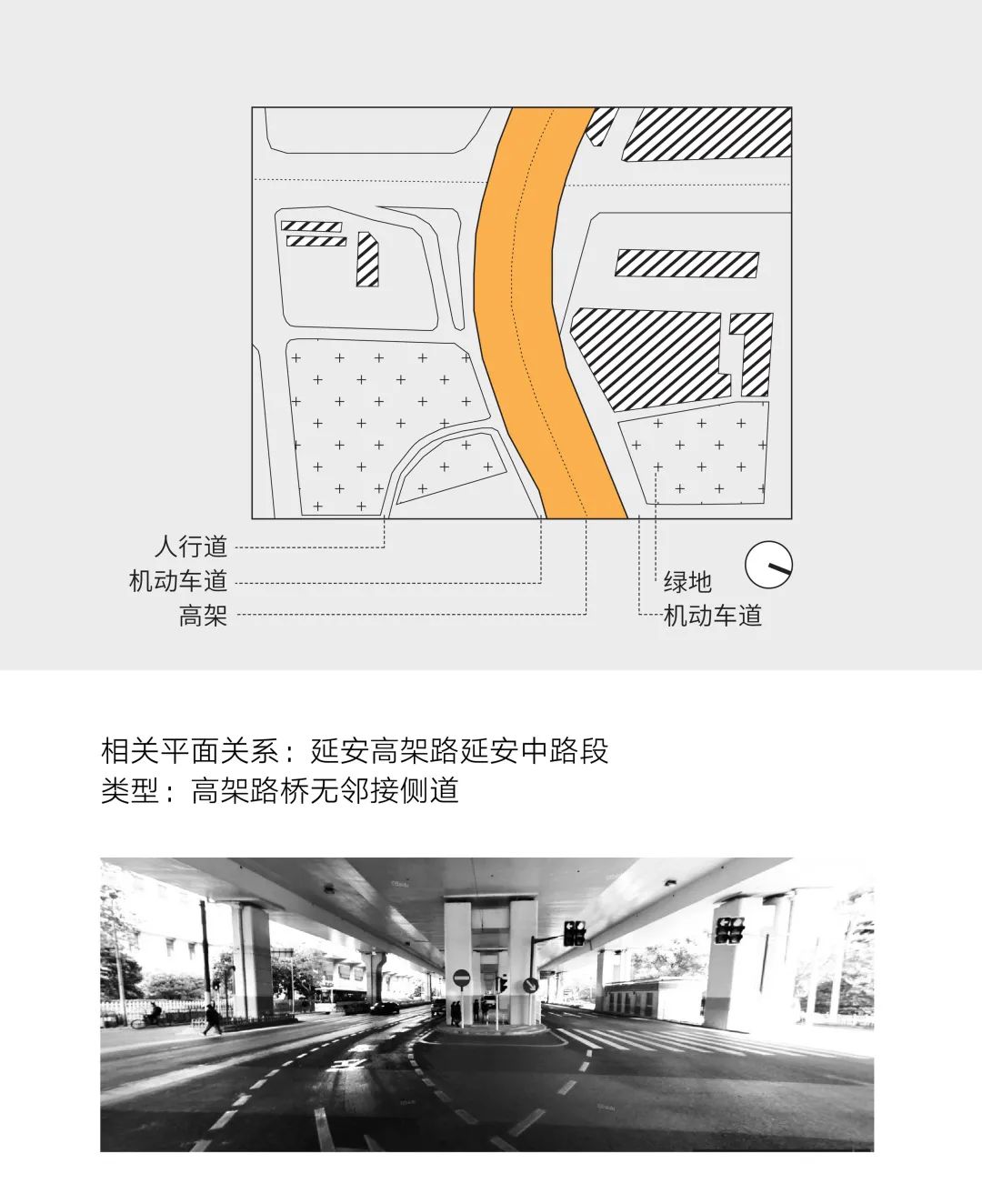

▲上海高架道路常见平面(向右滑动可见更多),制图冶是建筑

▲上海高架道路常见平面(向右滑动可见更多),制图冶是建筑桥下投影空间至少一侧有车道,而且往往是快车道,交通状态复杂,巨柱林立好像水泥森林……

这是上海高架道路的桥下空间给人的冷漠印象,也使得行人会主动地与这些空间保持距离。这点与跨河桥、轨道交通线路的桥下空间中,相对亲人的尺度很不一样。那么这样的桥下空间还会有哪些可能性呢?

02

2018试点优胜和优秀方案回顾

▲点击图片可跳转至2018年微更新活动详情

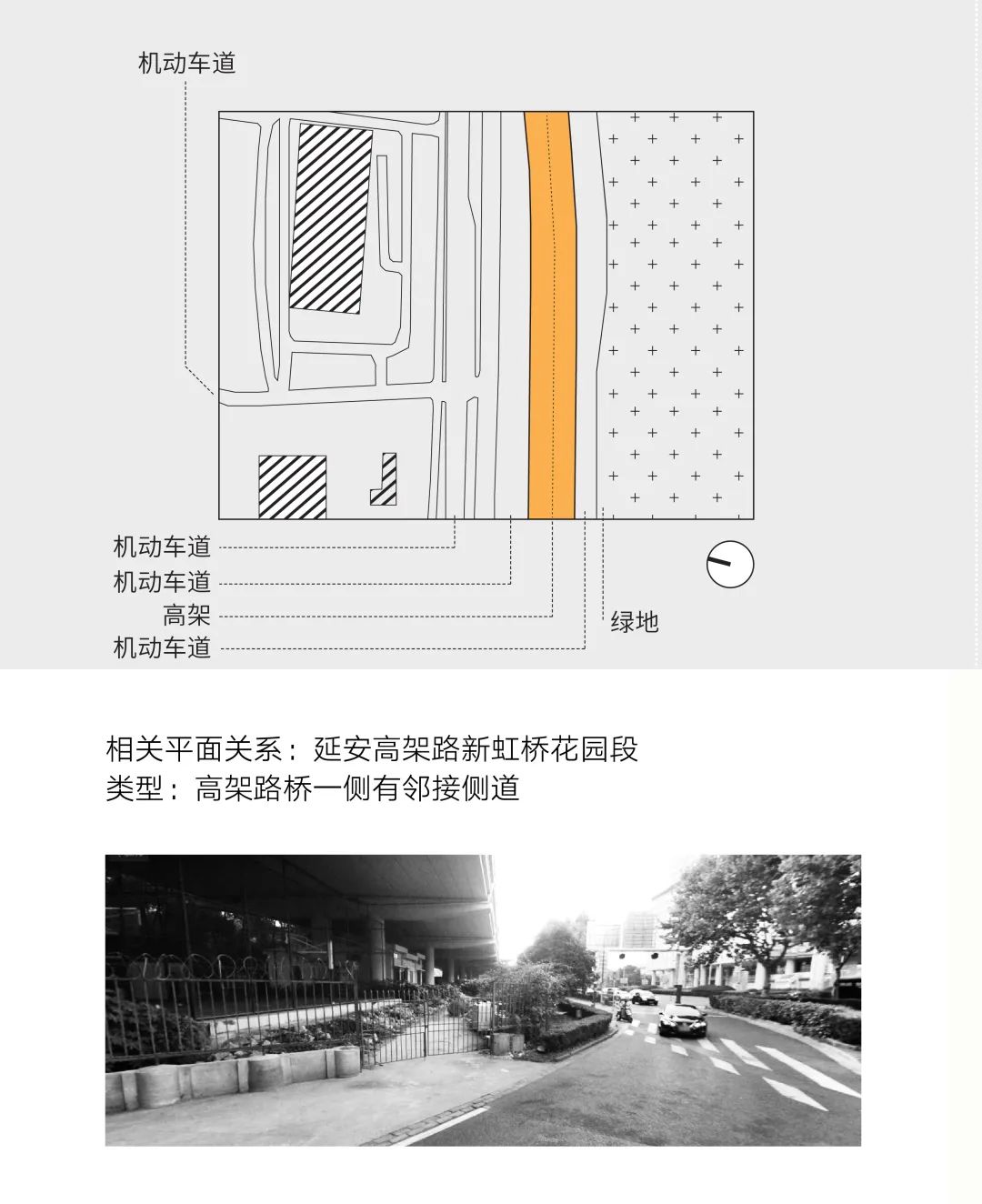

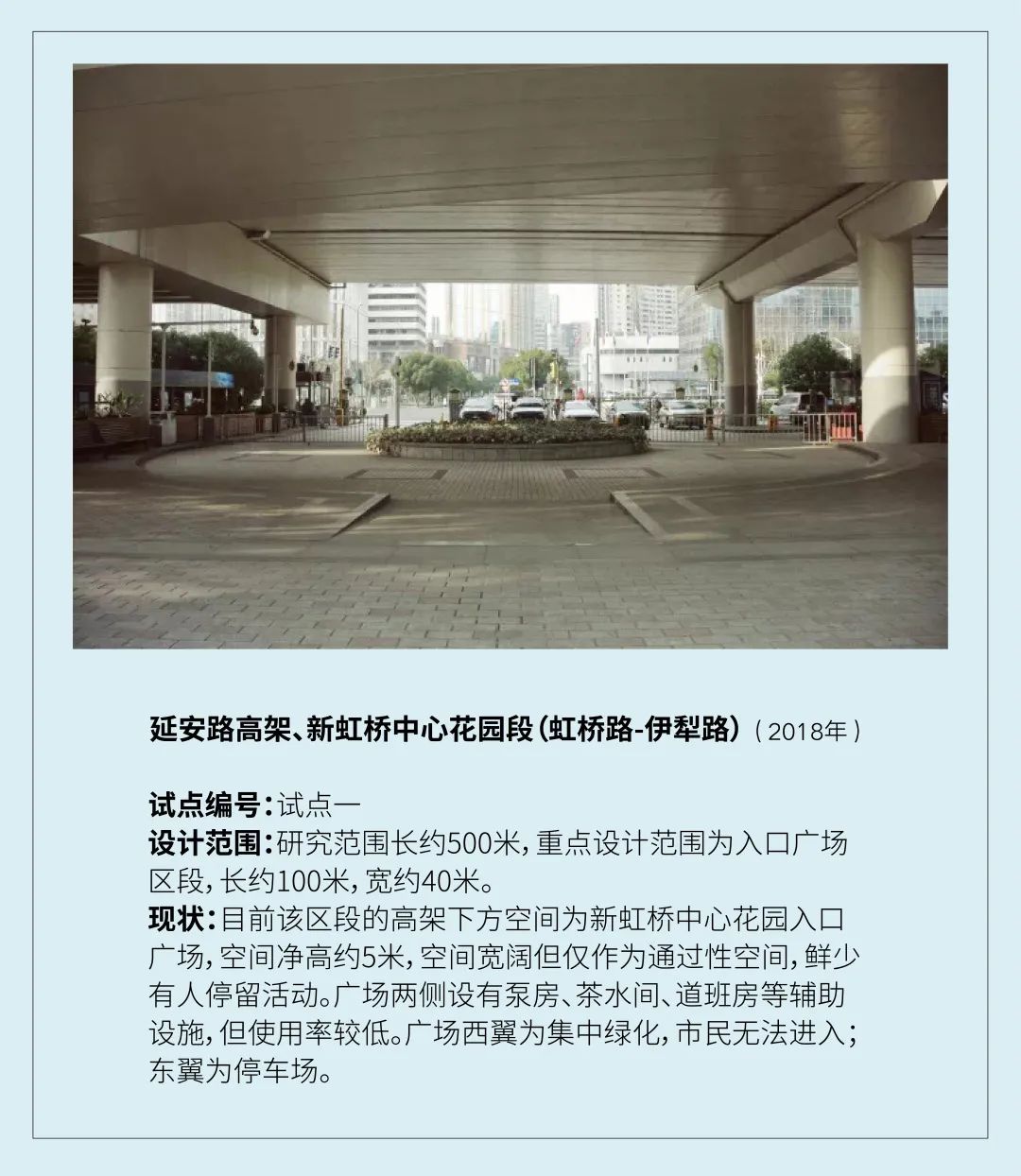

▲点击图片可跳转至2018年微更新活动详情在2018、2019年“行走上海——城市空间微更新计划”的六个试点中,有一个点位是以高架道路桥下空间作为改造基地,即2018年的试点一“延安路高架、新虹桥中心花园段”(虹桥路-伊犁路)。

延安路高架自西向东横穿长宁区、静安区和黄浦区,连接虹桥机场1号航站楼和外滩隧道,是横穿上海市中心辖区的一条非常重要的高架道路。

▲2018年桥下空间试点位置

▲2018年桥下空间试点位置基地西起虹桥路,东至伊犁路,南侧紧邻新虹桥中心花园,目前该段内的桥下空间作为新虹桥中心花园的北入口广场使用。由于桥下空间南侧大部分直接与新虹桥中心花园相接,具有较好的可达性,这也是桥下空间利用较为得天独厚的条件。随着公园变为24小时全天候开放,虹桥商务区的定位进一步提升,这处桥下空间也期待着转变成与地区更为匹配,更具开放活力的形象。

▲试点概况

▲试点概况优胜奖

项目名称:桥下 · 新所

设计团队:上海歆卉景观设计有限公司(张霖霏、吴丹子、遇明歌、李鑫)

项目概述:

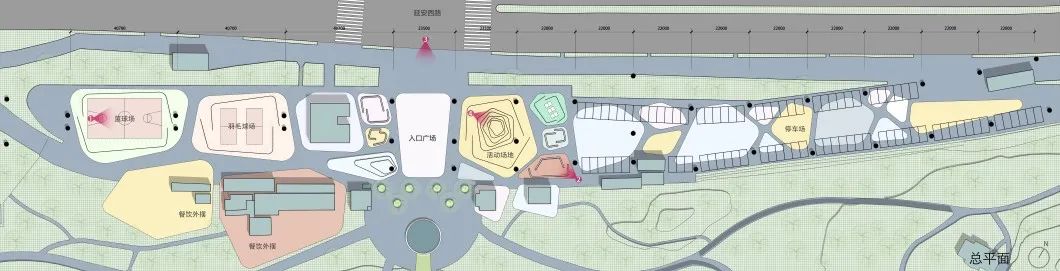

设计团队从交通、?流、功能和绿化等对基地展开研究:项?地块位于延安?架的关键节点,存在着潮汐性的纵向通勤?流与横向休闲?流。沿延安路的遮蔽型绿化过多、植被单?,桥下元素与桥体缺乏联系,需要让变得通透。?案希望将桥转变为一个绿色基础设施,融入市?生活。为应对?车?盾,?案对停车场进?重新划分,将车?向东微移,使得空间更加开阔完整。

腾出空间后,参考?流?向和既有建筑的布局,将空间划分出公共?场、运动场、餐饮区、展示空间等多种功能。运?有机线条的绿植带以及?块铺装,重新定义?场与轴线关系。方案也对既有建筑的外观进?提升改造。从?塑造出?个充实、丰富的全新场所展现在延安路上。

腾出空间后,参考?流?向和既有建筑的布局,将空间划分出公共?场、运动场、餐饮区、展示空间等多种功能。运?有机线条的绿植带以及?块铺装,重新定义?场与轴线关系。方案也对既有建筑的外观进?提升改造。从?塑造出?个充实、丰富的全新场所展现在延安路上。 ▲“桥下 · 新所”方案

▲“桥下 · 新所”方案优秀奖

项目名称:重塑空间性格

设计团队:冶是建筑工作室(李丹锋、周渐佳、钟易岑)

项目概述:

设计团队认为在这样具有公共性、开放性的桥下空间,应当思考如何通过设计,重新塑造空间个性。在对现状做出分析之后,提出单独开设车?,并减少两跨柱距的停车位释放空间给其它活动。由此,设计由东形成“体育场地—中场—停车区域”三个主要空间,中场两侧是多功能活动区域,适应不同规模的活动。设计以鹅卵?形状铺满整个场地,既标识出活动区域,也快速建?起对整体空间的认知。这样的做法同样适?于现有的建筑。

通过空间梳理,设计明确了进?公园、活动场地路径以及经由管理?房进?体育活动区域的不同路径,更加利于24?时开放的管理需求。?案也设想在?场留出空间,每个季度策划与艺术家合作创作不断变化的形象效果,在软件、硬件两个对场地进?更新。

通过空间梳理,设计明确了进?公园、活动场地路径以及经由管理?房进?体育活动区域的不同路径,更加利于24?时开放的管理需求。?案也设想在?场留出空间,每个季度策划与艺术家合作创作不断变化的形象效果,在软件、硬件两个对场地进?更新。 ▲“重塑空间性格”方案

▲“重塑空间性格”方案优秀奖

项目名称:城市活力之路与温暖驿站

设计团队:孙巍、周腾

项目概述:

方案从空间中穿越路径出发,在人们回家的必经之路上,重塑城市的运动场地,改变原有消极的状态,为桥下空间带来更高的兼容度。

方案重新划分桥下空间,设计呈现“一核两翼”模式:活力之路起到停留、集散、连接的作用,为运动场地提供更多空间;核心区域是多元与共建,增设环卫工人之家体现人文关怀;与活力之路对应的展览之路,是核心区域的延伸,也与国际展览中心发生呼应,丰富公园功能。空间整体铺地采用彩色沥青,既控制成本,也灰暗的桥下带来温暖的色彩。

方案重新划分桥下空间,设计呈现“一核两翼”模式:活力之路起到停留、集散、连接的作用,为运动场地提供更多空间;核心区域是多元与共建,增设环卫工人之家体现人文关怀;与活力之路对应的展览之路,是核心区域的延伸,也与国际展览中心发生呼应,丰富公园功能。空间整体铺地采用彩色沥青,既控制成本,也灰暗的桥下带来温暖的色彩。 ▲“城市活力之路与温暖驿站”方案

▲“城市活力之路与温暖驿站”方案试点经验总结

征集方案评审邀请了来自规划、建设交通、绿化市容、虹桥办等城市管理部门的工作人员,他们既有空间的管理者与使用者,也有建筑、工程领域的专家,就新虹桥中心花园北入口这一特殊位置的桥下空间,专家们提出如下意见:

公园入口应考虑引流疏散的特殊要求。公园内部已有?量公共空间和活动设施,空间应承担公园形象与疏散引导的作?,吸引?流更便捷地通过桥下空间进?公园活动,?不宜设置过多功能使?流长时间驻留。

充分考虑人车分流、合理布局。基地周围停车位较为紧张,利用桥下空间设置停车场是必要的。在兼顾人流潮汐现象的情况下,出入口位置的调整,人车流线的梳理应有细致合理的考虑。

视觉景观设计应注重安全性。由于场地北侧延安路是城市干道,又距离高架路下匝口较近,桥下空间的灯光设计、装饰构件,应特别注意不影响司机的行驶安全,及车辆进出场地的安全。桥下空间需塑造更为通透、开阔的效果,改变过于封闭的绿化。

03

越来越多的“废弃地”

有了全新的模样

近年来,高架道路的桥下空间涌现出不少更新改造案例,为体育运动、亲子休闲、共享停车等需求拓展了空间。这些人性化的探索,令老百姓赞不绝口。

近年来,高架道路的桥下空间涌现出不少更新改造案例,为体育运动、亲子休闲、共享停车等需求拓展了空间。这些人性化的探索,令老百姓赞不绝口。桥下的体育场

随着生活水平的日渐提高,越来越多的市民喜爱体育运动,参加体育运动已经成为市民休闲生活的重要构成,因此对体育场地的需求也非常迫切。在“15分钟社区生活圈”相关工作调研中发展,公共设施最缺的短板就是体育相关设施和空间。

上海已有一些桥下空间改造成体育运动场地的案例,这也是广大市民最喜闻乐见的更新方式。例如本文中的新虹桥中心花园北入口西侧,即已经有笼式篮球场、羽毛球场和五人制足球场,非常受市民欢迎。

▲新虹桥花园笼式足球场和篮球场,图片来源:上海长宁

▲新虹桥花园笼式足球场和篮球场,图片来源:上海长宁中环立交下的“动物园”

长宁区中环立交与苏州河的交汇点,立交路网纵横交错,形成了规模很大的桥下空间。改造前场地荒凉封闭,而周边居住小区众多,集中公共空间特别是运动游乐设施不足,对公共开放空间有着迫切的需求。

其所在的北新泾街道还提出,内环线将街道的辖区割裂为东西两片,社区内大部分公共服务设施在内环线西侧,东部片区的居民过来使用设施的在途环境非常不友好。如果能将这片桥下空间改造利用起来,那么真是一举多得的效应。

社区的期盼区政府给予了积极的回应。2020年,长宁区政府启动中环立交桥下空间更新,挖掘空间潜力,提升环境景观品质,将荒废土地转变成集运动、休闲、科普为一体的多功能公共空间。场地分为东北区、西北区、西南区、东南区四个片分步建设,目前东北区已建成并向公众开放。

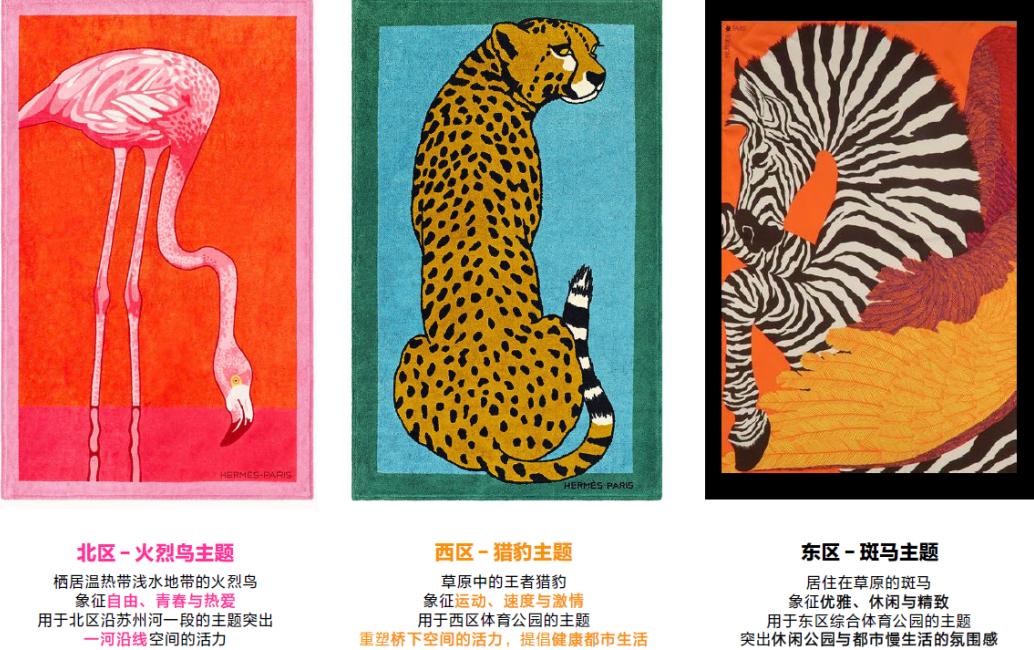

▲设计总平面,图文来源:上海翡世景观设计咨询有限公司

▲设计总平面,图文来源:上海翡世景观设计咨询有限公司设计采用时尚鲜明的配色、形象突出的动物主题图案为每个片区营造一种易识别的标志性,设计风格大胆新颖、易于理解。成序列的设计元素和慢行网络,使得原本被立交割裂的东、西、北三片相互联系,添加的运动球场、座椅、照明等功能性设施也呼应设计主题,营造出协调统一又欢快的场所气氛。

▲动物主题设计概念

▲动物主题设计概念已开放的东北区域拥有3700平方米的多功能体育公园,体操房、服务驿站、时尚篮球公园、观景平台等运动休闲场地一应俱全。场地以明亮而富有想象力的粉色系火烈鸟主题,一改原本的灰暗印象,让中环桥下空间的形象焕然一新。公园一经开放,吸引了许多行人、跑步爱好者、附近居民前来活动。

▲已开放的东北区火烈鸟公园

▲已开放的东北区火烈鸟公园时尚篮球场配备8个篮球架、休息椅凳、自动贩售机等功能性设施,橘红、粉色等鲜亮颜色使整个运动空间充满活力气息。

▲时尚篮球公园深受市民喜爱

▲时尚篮球公园深受市民喜爱未来,西北、西南及东南三个片区将引入更多运动设施,更具吸引力的公共艺术,更丰富的休闲体验。可以想象,当斑马、猎豹都落地后,这里的桥下空间将是一片艺术“动物园”。

曾经城市“边角料“通过灵活多样的设计,把高品质的公共空间还给了市民,补充了设施、弥补了割裂的城市片区,这就是桥下空间更新的意义所在。

▲西南区猎豹主题效果图,东南区斑马主题效果图

▲西南区猎豹主题效果图,东南区斑马主题效果图共享停车

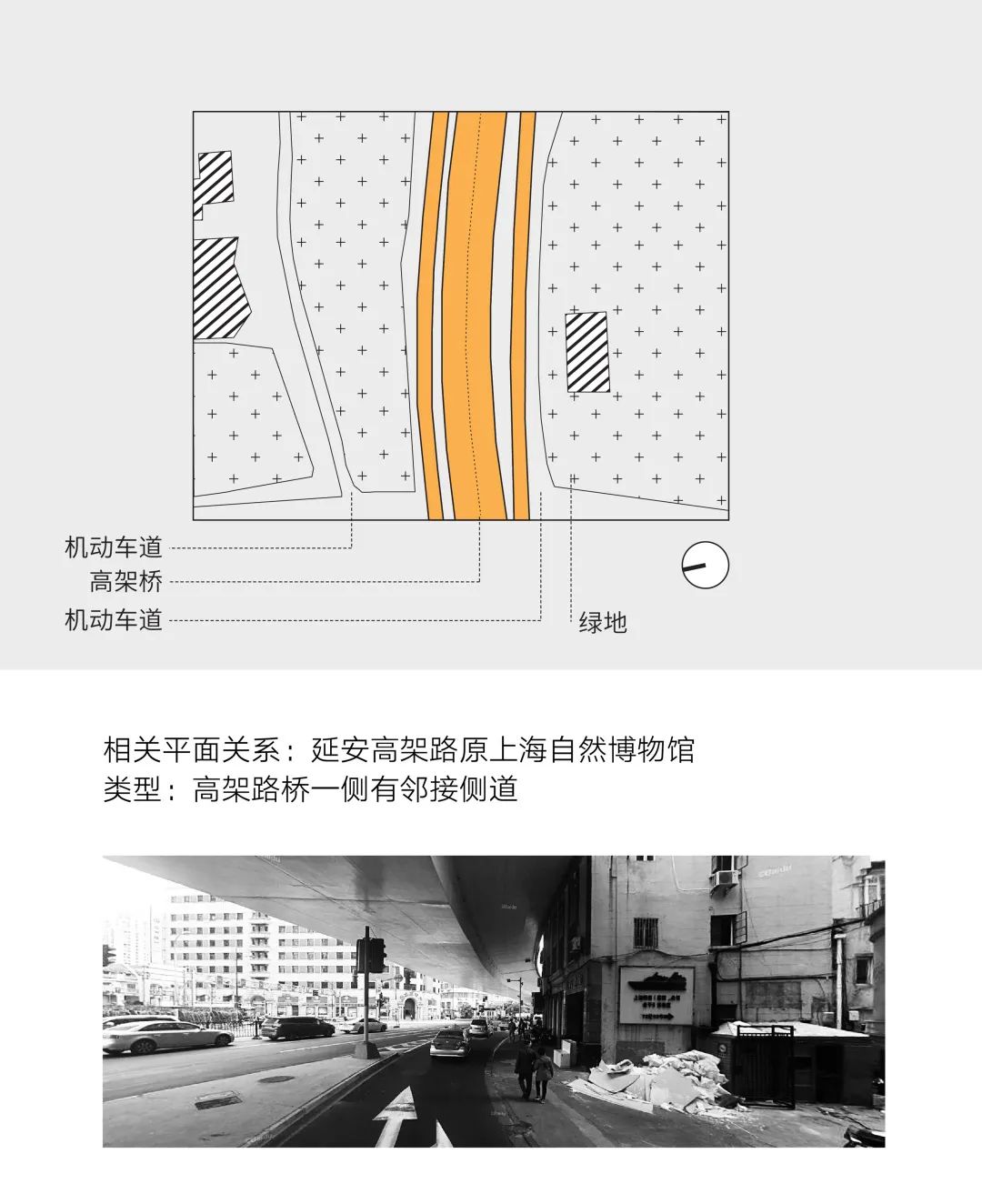

利用高架桥下空间改造成停车场并不是一件新鲜事,而位于凌云街道虹梅南路桥下空间的Go Parking则在共享模式下寻求到创新和服务社区的双赢。

这个停车场占地约4775平方米,共设置106个泊位,24小时开放运营。Go Parking停车项目与凌云街道、417街区物业多次沟通后,为老旧小区集中、停车困难的417街区居民提供低于周边市场价格的优惠包月政策。目前已有40多部居民车辆办理的停车手续,显著缓解了417街区的停车压力。

▲GOParking,图文来源:上观新闻

▲GOParking,图文来源:上观新闻改造后的停车场建成后的停车库环境整洁、服务规范、智能化程度高、运营周期长,具有很好的示范性。

▲虹梅南路GOParking

▲虹梅南路GOParking原标题:《桥下空间 Vol.6 | “废弃地也可以是空间资源,就看怎么用了”》

阅读原文

已有条评论,欢迎点评!